Ingénierie solaire et immersion culturelle au Japon

Grâce à sa bourse de mobilité, la Fondation Mines Paris permet à des étudiants de s'enrichir culturellement et professionnellement à l'international. C'est le cas d'Elie Boutros, étudiant à Mines Paris - PSL, qui a effectué une mobilité de quatre mois au Japon.

Présentation et contexte de la mobilité

Je m’appelle Elie Boutros, étudiant en troisième année du cycle ingénieur ISUPFERE à Mines Paris – PSL. Dans le cadre de ma formation, j’ai effectué une mobilité internationale de quatre mois au Japon, de juillet à octobre 2025, au sein de Shizen Engineering, une entreprise du groupe Shizen Energy, engagée dans la conception et la construction de centrales photovoltaïques à travers le pays.

Un stage au cœur de l'ingénierie solaire

Au sein du département « Engineering », j’ai participé à la conception électrique de projets solaires à grande échelle. Une partie de mon travail consistait à concevoir les « DC Drawings » sur AutoCAD : des plans techniques détaillant l’agencement des racks de modules solaires, des onduleurs, des câbles électriques et de l’ensemble des composants du parc solaire, en fonction des spécifications techniques et des caractéristiques du terrain. Ces schémas servent ensuite à simuler la production et à estimer la performance énergétique de la centrale solaire avant sa construction.

Un projet d'automatisation innovant

Une autre partie majeure de mon stage a porté sur un projet d’automatisation que j’ai initié au sein de l’équipe.

L’objectif : simplifier et accélérer plusieurs tâches du processus de dessin, auparavant sous-traitées à un prestataire externe. J’ai donc développé une série d’outils en langage AutoLISP (AutoCAD), permettant d’exécuter automatiquement des opérations chronophages, comme la numérotation des composants, le calcul et la classification des pentes Est/Ouest de chaque rack solaire, ou encore le placement intelligent des câbles et la vérification de cohérence du dessin. Cette initiative a permis de réduire considérablement le temps de production, d’internaliser une compétence clé et de diminuer les coûts de prestation. J’ai également rédigé un manuel d’utilisation pour faciliter la prise en main de ces outils, aujourd’hui utilisés dans plusieurs projets de Shizen.

Voir l’impact concret de ce travail sur l’efficacité de l’équipe, et recevoir la reconnaissance de mes collègues japonais, a été pour moi une grande fierté et une belle illustration du rôle de l’ingénieur : rendre les systèmes plus simples, plus fiables et plus performants.

Une expérience humaine et culturelle unique

Sur le plan humain, cette expérience m’a vraiment marqué. Travailler au Japon, c’était découvrir une autre manière d’aborder le travail, très différente de ce que j’avais connu en France, plus silencieuse, plus respectueuse, mais d’une rigueur impressionnante. J’ai appris à observer avant de parler, à collaborer avec subtilité, et à comprendre que parfois, l’efficacité se construit dans le calme, la précision et la constance.

En dehors du travail, j’ai pu explorer le pays : Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara… autant de villes où tradition et modernité coexistent au quotidien. Je garde en mémoire le lever de soleil sur le Mont Takao, la sérénité des temples de Kyoto et la présence apaisante de la nature, même au cœur des grandes villes. Cette philosophie d’équilibre entre technologie et environnement a enrichi ma vision du métier d’ingénieur en énergie.

La bourse : un tremplin vers l'autonomie et la découverte

La bourse de mobilité de la Fondation Mines Paris a été un véritable tremplin pour vivre pleinement cette expérience. Au-delà du soutien financier qu’elle m’a apporté, elle m’a offert la liberté d’esprit nécessaire pour me concentrer sur mon travail, m’intégrer dans un environnement exigeant et profiter pleinement de ma vie sur place. Sans cette aide, l’expérience aurait sans doute été plus stressante et moins immersive.

Je sais aujourd’hui à quel point ce type de soutien peut faire la différence, et j’espère à mon tour, pouvoir un jour aider d’autres étudiants à vivre une expérience de mobilité internationale aussi formatrice, qui, au-delà des apprentissages, ouvre l’esprit, forge le caractère et élargit les horizons.

Un mot pour les donateurs

Je tiens à remercier chaleureusement les donateurs de la Fondation pour leur générosité et leur confiance envers les étudiants. Leur soutien ne se limite pas à une aide matérielle, il permet à chacun de nous d’élargir sa vision du monde, de s’ouvrir à d’autres cultures et de renforcer son ambition d’ingénieur citoyen.

Ce stage au Japon restera pour moi une étape clé, à la croisée de la technique, de l’humain et de la découverte de soi.

Peux-tu te présenter ? Pourquoi as-tu choisi de rejoindre Mines Paris – PSL ?

Peux-tu te présenter ? Pourquoi as-tu choisi de rejoindre Mines Paris – PSL ?

Je m’appelle Raphaël, je suis étudiant en césure à Mines Paris – PSL dans le Cycle Ingénieur civil et j’entame à partir de janvier 2026 le projet Expédition Fréole!

Je m’appelle Raphaël, je suis étudiant en césure à Mines Paris – PSL dans le Cycle Ingénieur civil et j’entame à partir de janvier 2026 le projet Expédition Fréole!

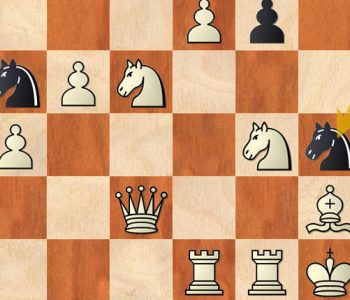

Dans la position du diagramme, mon adversaire joue e6, tendant un piège vicieux. Et je tombe dedans ! Je prends sa tour en f1, pensant forcer la reprise car j’attaque sa dame, après quoi j’aurai une position gagnante. Cependant, mon adversaire joue exd7, un coup intermédiaire brillant, laissant sa dame en prise, que j’avais complètement raté ! Après ce coup j’ai perdu tout mon avantage et je suis même sur la défensive, et mon adversaire m’a ensuite complètement surclassé. Une défaite sans nul doute très douloureuse.

Dans la position du diagramme, mon adversaire joue e6, tendant un piège vicieux. Et je tombe dedans ! Je prends sa tour en f1, pensant forcer la reprise car j’attaque sa dame, après quoi j’aurai une position gagnante. Cependant, mon adversaire joue exd7, un coup intermédiaire brillant, laissant sa dame en prise, que j’avais complètement raté ! Après ce coup j’ai perdu tout mon avantage et je suis même sur la défensive, et mon adversaire m’a ensuite complètement surclassé. Une défaite sans nul doute très douloureuse.