Soroots : un voyage pour donner la parole aux agricultrices engagées

Le projet Soroots est porté par Lisa Calderari (ICiv P21) et Agathe Billon (ICiv P21). À travers ce projet audacieux, elles s’apprêtent à parcourir l’Europe à vélo pendant six mois pour aller à la rencontre des femmes qui façonnent une agriculture plus durable. Leur objectif : donner de la visibilité à ces actrices souvent invisibles de la transition agroécologique, et inspirer d’autres femmes à se lancer.

Pouvez-vous vous présenter ? Quel a été votre parcours à l’Ecole ?

Nous sommes amies depuis notre 1ère année à l’ESPCI Paris – PSL. pour notre école d’application en 4ème année, nous avons toutes les deux suivi un double-diplôme à Mines Paris– PSL, en Voie Spécialisée, Lisa en Géosciences et Agathe en Innovation et Entrepreneuriat.

Pouvez-vous nous décrire le projet que vous avez monté ?

Soroots a pour but d’explorer les problématiques de la transition agroécologique à travers un prisme féminin et féministe, pour mettre en valeur celles qui nourrissent le monde d’aujourd’hui et de demain en restant à l’écoute de l’environnement dont elles dépendent.

Pour cela, nous partons le 15 avril 2025 pour 6 mois de voyage à vélo à travers l’Europe, à la rencontre des femmes qui façonnent une agriculture durable. Nous voulons les mettre en avant via une mini-série ainsi qu’un documentaire.

Nous n’avons jamais fait de voyage à vélo, nous n’avons jamais fait de documentaire, mais au final, c’est ça, partir à l’aventure ! Oser aller vers l’inconnu sans garantie de réussite, et ouvrir le champ des possibles.

Qu’est-ce qui vous a motivées à vous lancer dans cette aventure ?

LC : De mon côté, ça remonte à mai-juin dernier. A ce moment-là, j’étais en stage et je me demandais ce que j’allais faire après. Je regardais des offres, je cherchais des thèses… Mais rien ne m’emballait. Fin mai, j’ai assisté à un festival de films de voyages et d’aventures, et j’ai été frappée par l’absence quasi-totale de femmes dans les films projetés. L’aventure, le voyage, les projets fous, ça avait l’air d’être une histoire d’hommes. Je me suis mise à imaginer ce que j’aurais envie de faire si je devais monter un projet similaire. Un trip à vélo, qui porterait sur des initiatives environnementales, et surtout, qui mettrait en valeur des femmes. Ça s’est précisé lorsque je suis tombée sur une offre de volontariat qui proposait un projet ressemblant à ce que j’avais imaginé… Sauf qu’il fallait un binôme. J’ai envoyé des tas de messages et de mails, et Agathe a répondu présente ! On se connaissait bien, on avait déjà travaillé ensemble, et je l’admire depuis longtemps pour sa ténacité et son dynamisme. Après beaucoup de réflexions et de discussions, on a finalement décidé de monter un projet qui nous est propre plutôt que de se greffer sur un projet préexistant.

AB : Depuis que je suis en école d’ingénieur, deux choses me fascinent particulièrement : la low-tech et l’aventure. D’un côté, des technologies qui répondent à un réel besoin en prenant en compte les limites planétaires et les besoins de chacun, et de l’autre, le parcours de personnes curieuses qui osent sortir du cadre établi pour expérimenter d’autres manières de vivre. Ce qui me marque le plus chez ces personnes, c’est leur humilité. Parce que je suis convaincue que le savoir ne se limite pas aux bancs des grandes écoles, mais qu’il faut aller vers celles et ceux qui agissent déjà.

Pourtant, jusque-là, je n’avais jamais envisagé de me lancer moi-même dans une telle aventure. Jusqu’au jour où je suis tombée sur deux jeunes femmes qui partaient à vélo pour un projet engagé. Et là, deux pensées me sont venues : finalement, pourquoi pas moi ?

Et surtout : si on veut que plus de femmes osent, alors il faut rendre visibles celles qui osent déjà. Dans ma tête était née l’envie de porter un projet engagé qui me ressemble.

À l’été 2024, Lisa a partagé son envie d’aventure sur plusieurs canaux. Après quelques échanges, la réponse s’est imposée à moi : si je dois partir avec quelqu’un, c’est avec elle ! Cela fait maintenant 4 ans que nous sommes amies, et j’ai toujours admiré son engagement et son empathie, des qualités essentielles pour aller à la rencontre des autres et donner du sens à cette aventure.

Quels sont les principaux défis que rencontrent aujourd’hui les femmes dans le secteur de l’agroécologie ?

Les femmes qui s’installent en agriculture, et particulièrement en agroécologie, font face à plusieurs défis majeurs. Tout d’abord, l’accès à la terre et aux financements. (En France, seulement 27% des exploitations agricoles sont dirigées par des femmes.) La transmission des terres dans le cadre familial se fait majoritairement vers les fils plutôt que vers les filles. Aujourd’hui, la majorité des agriculteur·rice·s sont locataires et gèrent en moyenne 14 baux différents. Les propriétaires des terres ont donc le dernier mot sur qui viendra exploiter leur terre, et donc quelles pratiques y seront effectuées. Ce marché de la terre tend à favoriser l’agrandissement des exploitations voisines plutôt qu’à l’installation de nouvelles exploitations. Cette difficulté est exacerbée par la réticence des propriétaires à céder leurs terres à des femmes.

Par ailleurs, les mécanismes de financement de la Politique Agricole Commune favorisent largement les exploitations industrielles. Par exemple, les subventions sont proportionnelles à la quantité d’hectares possédés, et non à la qualité des pratiques, favorisant les monocultures conventionnelles type blé, maïs ou soja. Les financements sont majoritairement orientés vers des modèles conventionnels et à grande échelle : les agriculteur·rice·s qui tentent de s’installer en agroécologie se voient accorder plus difficilement des prêts bancaires et des subventions, les plus petites exploitations agroécologiques étant jugées moins rentables. De plus, les banques demandent souvent plus de garanties aux femmes qu’à leurs homologues masculins.

Enfin, dans un secteur encore très masculin, les paysannes font face à de nombreux stéréotypes de genre. Nombreux sont les témoignages de celles à qui l’on demande “où est le patron” de l’exploitation, ou même d’hommes qui s’obstinent à vouloir s’adresser à leur conjoint ou à leur père. “[…] Le grand classique, c’est le commercial qui arrive sur l’exploitation sans connaître et qui me demande si le patron est là ” [FADEAR, 2020].

Comment espérez-vous que votre projet puisse contribuer à changer les choses ?

Notre projet vise à donner de la visibilité aux femmes qui innovent en agroécologie, mais dont le travail reste trop souvent dans l’ombre. En mettant en lumière leurs parcours et leurs engagements, nous voulons contribuer à un changement de l’imaginaire collectif : montrer que ces femmes existent, qu’elles agissent et qu’elles transforment le monde à leur échelle.

À travers notre documentaire, nous souhaitons non seulement leur offrir une place à l’écran, mais aussi inspirer d’autres femmes qui pourraient douter de leur légitimité à se lancer dans ce domaine. Comme nous avons été inspirées par celles qui ont osé partir à l’aventure, nous espérons à notre tour lever les freins, encourager les vocations et renforcer un véritable sentiment de sororité. Car plus ces histoires seront visibles, plus elles auront le pouvoir de transformer la norme et d’ouvrir la voie à de nouvelles générations de femmes engagées.

Pouvez-vous nous parler du parcours de votre voyage à vélo ?

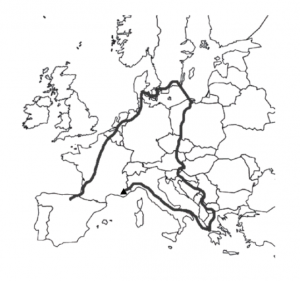

Le trajet est la partie la plus floue du projet pour le moment ! Nous avons dessiné grossièrement un parcours d’environ 9000 km, en se laissant la possibilité de prendre des raccourcis : notre crochet par le Danemark et la Suède, par exemple, ne se fera que si nous jugeons que le timing est suffisant pour accomplir sereinement le reste du voyage. A l’heure actuelle, nous répertorions et contactons un certain nombre de paysannes dans plusieurs pays, et nous dessinerons un trajet plus précis en fonction des réponses que nous obtiendrons et des fermes qui voudront nous accueillir. Pour le moment, nous planifions de traverser une vingtaine de pays : l’Espagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark et la Suède (en fonction du timing), la Pologne, la République tchèque, l’Autriche, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, l’Albanie, la Macédoine du Nord, la Grèce, et l’Italie, avant de regagner la France.

Après ces six mois d’exploration, comment imaginez-vous la suite de Soroots ? Avez-vous des ambitions pour prolonger cette initiative ?

Notre objectif est d’amplifier les voix de celles qui construisent un futur plus résilient, et d’encourager plus de femmes à prendre part à cette transition.

Nous serions heureuses que Soroots soit davantage qu’un projet ponctuel. Après ces 6 mois, nous pensons tout d’abord nous servir de cette expérience pour prendre la parole via différents formats et contenus auxquels nous sommes ouvertes : podcasts, articles, interventions, vidéos…

Nous sommes aussi conscientes que ce voyage va nous transformer et que le projet va lui-même évoluer naturellement sur le terrain, tout en gardant en ligne de mire l’objectif principal, qui est de porter la voix des agricultrices.

Une idée que nous avons évoquée entre nous serait de faire du site internet de Soroots l’équivalent d’un réseau social de paysannes européennes. L’idée serait de cartographier un maximum de fermes, en précisant les spécificités et les productions de chaque exploitation, peut-être avec une possibilité de contacter les paysannes. Un genre de WWOOF européen, féminin et féministe, qui servirait à la fois de réseau entre les paysannes et de moyen de les contacter pour celles qui souhaiteraient se lancer et qui chercheraient des conseils ou des opportunités. Mais pour le moment, ce n’est qu’une idée !

Enfin, il n’est pas exclu que le duo Soroots reparte à l’aventure sur d’autres continents par la suite…

Comment la Fondation vous a-t-elle accompagné pour le développement de Soroots ?

La Fondation a été très réactive lorsque nous l’avons contactée, par le biais de Sandrine Kletz, et nous a immédiatement témoigné son enthousiasme vis-à-vis du projet. Nous avons reçu un soutien financier significatif, et nous avons été redirigées vers l’association vidéo de l’École des Mines, à qui la Fondation avait financé une caméra de voyage l’année précédente. Grâce à cela, nous avons pu emprunter du matériel vidéo d’excellente qualité à l’association (caméra, trépied, micro, cartes mémoires), ce qui nous a enlevé une sacrée épine du pied : nous sommes ravies de pouvoir utiliser du matériel audiovisuel sans avoir à acheter du neuf, dans un souci de réduction de nos coûts et de notre empreinte carbone !

SUIVEZ LES AVENTURES DE LISA ET AGATHE !

Retrouvez toute l’équipe de Soroots sur les réseaux sociaux et suivez leur voyage en tant réel.