La mobilité en doctorat, une opportunité de rayonnement

Dans le cadre de son soutien aux doctorants, la Fondation Mines Paris accompagne chaque année des projets de recherche ambitieux. C’est dans ce contexte que Léa Cailly-Brandstäter a pu effectuer un séjour scientifique aux États-Unis.

Pouvez-vous vous présenter ? Pourquoi avez-vous choisi de faire votre doctorat à Mines Paris – PSL ?

Pouvez-vous vous présenter ? Pourquoi avez-vous choisi de faire votre doctorat à Mines Paris – PSL ?

Je m’appelle Léa Cailly-Brandstäter, je suis doctorante en 3e année au Cemef (Centre de Mise en Forme des Matériaux, ndlr.) à Mines Paris – PSL. Avant de commencer ma thèse, j’ai fait une licence de physique puis j’ai rejoint le Master Energie de PSL. C’est pendant mon master que j’ai rencontré mes futurs directeurs de thèse, dans le cadre de la PSL week. J’ai suivi une semaine intense de cours de physique des fluides, encadré par l’équipe CFL (Computational Fluid) du Cemef. C’est à cette occasion que j’ai rencontré Rudy Valette et Romain Castellani qui m’ont permis de faire des stages au Cemef avant de me proposer de rejoindre le centre en Doctorat.

Sur quoi portent vos travaux ?

Je fais un doctorat en rhéologie, la science des écoulements de la déformation de la matière. C’est une discipline qui étudie des fluides complexes ou fluides non newtoniens. Dans la vie de tous les jours, ce sont des fluides comme les colles, les peintures, le béton avant qu’il se fige ; dans l’agroalimentaire, les yaourts, les ketchups, la mayonnaise, les gels douches aussi, voire le miel de montagne.

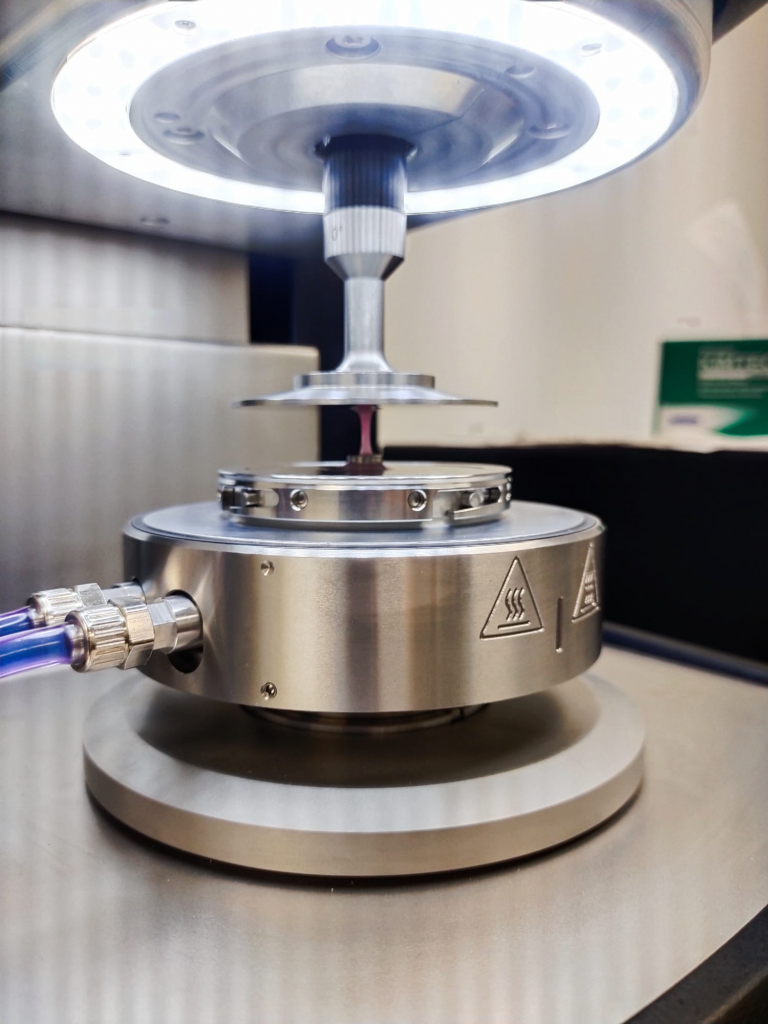

Mon travail porte sur les instabilités de texturation de couches minces de fluides non-newtoniens en écoulement. J’étudie comment un fluide comme de la colle se comporte lorsqu’elle est entre deux plaques et qu’on vient écarter ces plaques l’une par rapport à l’autre. Généralement, on va voir des fibrilles de colle, des petits défauts et concrètement, j’essaie de prédire ces instabilités ou la texturation qui va rester sur la surface.

Actuellement, je travaille sur trois expériences avec trois fluides différents : l’eau, un fluide newtonien, les colles qui sont dites visco-élastiques et, enfin, un gel qui est visco-élastique avec des propriétés de gélification au cours du temps. L’objectif est de formuler mathématiquement les résultats de mes expériences.

A côté, je regarde aussi les applications comme des pansements qu’on pourrait créer grâce à du biomimétisme. On s’inspire particulièrement de la nature, notamment des moules avec pour objectif de créer des colles biologiques, compatibles avec notre corps, moins invasives que des agrafes ou de la suture mais aussi plus hygiéniques. La chimie et la biologie ont déjà été étudiées donc au Cemef, on s’intéresse à la partie mécanique entre deux organes, notamment la déformation des tissus et la manière dont la colle va se déformer dans ces petites fissures, dans ces couches minces.

Une grosse partie de ce que je fais est très fondamental, mais il ne faut pas la mettre de côté car il y a une très grande ouverture et une très grande diversité de domaine qui est touché avec des domaines d’application très importants.

Comment avez-vous entendu parler des bourses de la Fondation ? Quelle aide avez-vous reçu ? Dans quel cadre avez-vous pu en bénéficier ?

J’ai entendu parler des bourses de la Fondation parce que d’autres doctorants ont pu partir à Stanford grâce à la Fondation. J’avais une opportunité qui se créait de pouvoir faire rayonner le laboratoire en allant aux États-Unis et je l’ai saisi. La Fondation m’a beaucoup aidé puisque j’ai reçu 3 500 € qui m’ont permis de financer mon séjour de recherche en novembre-décembre 2024, à Duke University en Caroline du Nord.

Pendant deux mois, j’ai rejoint le département de mécanique, dans l’équipe de Bavand Keshavarz. Bavand Keshavarz est spécialiste de la méthode, dite du chirp, de caractérisation des matériaux. Il a lui-même développé cette méthode pendant sa thèse puis son post-doc au MIT. Elle lui permet d’étudier des matériaux qui évoluent trop rapidement dans le temps, comme les gels, grâce à la caractérisation des modulations en amplitude et en fréquence qui nous permettent de récupérer des paramètres qu’on ne pouvait pas mesurer avant. Le laboratoire de rhéologie qu’il vient de fonder à Duke University permet de développer ses recherches. C’est une grande chance pour moi d’avoir pu travailler directement avec lui.

Grâce au chirp, on a une meilleure caractérisation des gels comme ceux utilisées pour faire des moulages dentaires et dont les propriétés sont envisagées pour faire de la soft robotics, mais avec beaucoup d’autres applications possibles. C’est très exploratoire parce qu’aujourd’hui on n’utilise pas encore ce gel pour des robots, mais on a des bonnes caractérisations du matériau et des premiers résultats qu’on va présenter lors d’une conférence à Lyon, mi-avril à l’AERC [Annual European Rheology Conference]. Un doctorant de Duke reprend d’ailleurs mes travaux et les approfondis pendant que je finalise mes résultats. Il y a une vraie dynamique.

La soft robotics consiste à utiliser des matériaux mous, doux, soft en anglais pour venir éventuellement épouser certaines formes, avoir une robotique moins mécanique, avec des mouvements plus fluides. On peut aller toucher des sensibilités qu’on ne pouvait pas toucher avec de la robotique qu’on qualifierait de solide.

La soft robotics est envisagée pour une robotique humanoïde, aux mouvements fluides, moins saccadés.